出雲大社やら、須佐神社・物部神社などを周って、当時の成り立ちなどを勝手に空想していたのですが・・・

ちょっと逆から空想してみようと思いました

小学校の社会科で(50年前ですが・・・😅)

弥生時代に 大陸、朝鮮半島から土器・稲作技術・鉄・青銅等の技術が渡来人によって伝わってきた

というようにおそらく習ったと思います

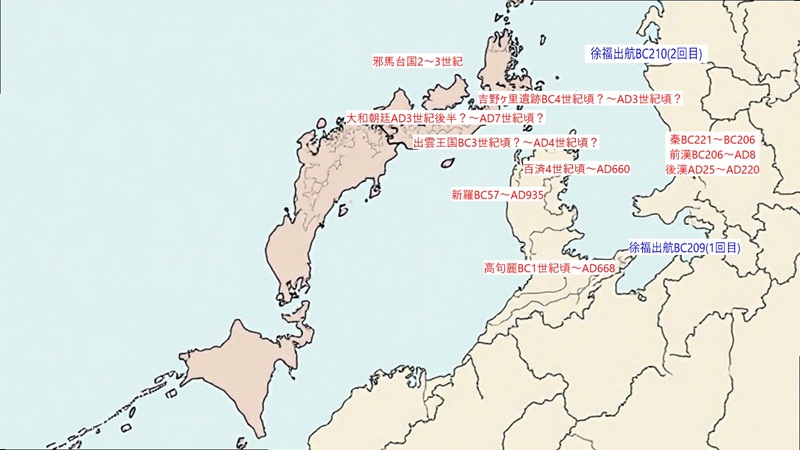

逆さ地図から見た古代出雲

まず大陸側から日本をみた地図に、弥生時代に関係する国を記入してみました

ついでに徐福出航も書き込んでみます

年代は、グーグル検索で出てきた年代をそのまま書き込んでいます。

大陸側から考えるので古事記・日本書紀の記述ではなく、魏志倭人伝・後漢書東夷伝などを根拠にしなければなりません

しかし、そのようなことが私 (59才の普通のオッサン) にできるはずもないので年代だけで勝手に話をすすめます

年代だけで渡航を推測

最初にひとこと言っておきます

勝手にやってるだけです!

年代と地理地形をもとに勝手に推測しているだけですので・・・

なんら学術的根拠はありません!

では進めていきます

年代を見る限り、弥生時代前半にもともと存在していたのは出雲と吉野ヶ里。

そこに弥生時代後半にかけて大陸、朝鮮半島より渡来人が訪問した というような図式になってくるかと想像されます

距離から考えて、出雲には新羅からの渡来人が、吉野ヶ里には大陸からの渡来人が行ったのではと想像できます。

根拠は距離と海流だけです・・・💧

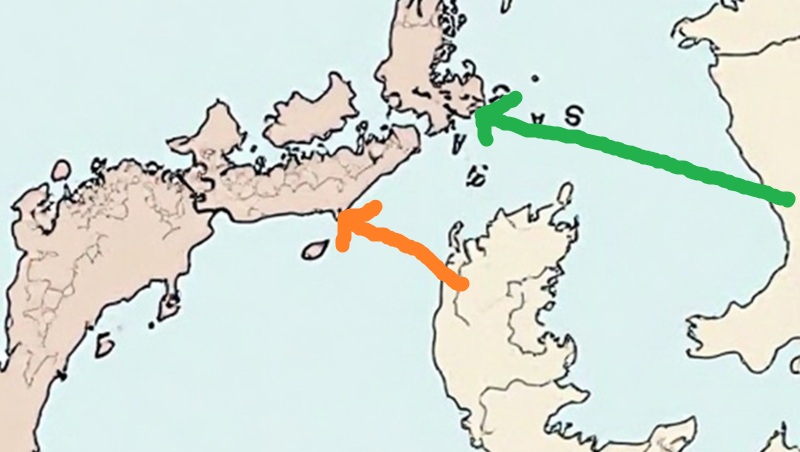

対馬海流がこのように流れているので 新羅 からは九州よりも出雲や京都北部、若狭湾のあたりが行きやすかったように思います

大陸(徐福の2回目の出航地あたり)からだと九州が一番近いですし、関門海峡を抜けることもできたかと思います

徐福は秦の時代の人でしたが、そのあとの後漢の光武帝もAD57年に 有名な漢委奴国王の金印を日本に送っています

その金印があった場所は九州です

古代出雲に関するあくまで勝手な考察です

弥生時代、日本には出雲、吉野ヶ里も含め複数の 国というか勢力があったものと思われます

朝鮮半島側から見て近くに大きな出雲という国が、大陸側から見て吉野ヶ里というおおきな国がありました

それぞれ 出雲は新羅、吉野ヶ里を含む九州勢は秦・漢という後ろ盾を擁することになりました

どちらも、南また東へ勢力を拡大していきました

当然どちらも後ろ盾があるので強力です

倭国大乱は、魏志倭人伝によると2世紀後半(弥生時代後期)に起こったとされる、倭国(現在の日本)における大規模な争乱です

魏志倭人伝による邪馬台国は2~3世紀頃と言われてますので、倭国大乱の結果 邪馬台国の力が強大になったのかと思います

あとは想像の世界

これが九州勢だったのか?

もとから大和にあった国なのか?

はたまた結びついたのか、もともとの大和国は出雲と結びつきが強かったのか?

それとも出雲から来たのか?

等々あとは空想するしかありません。

“吉野ケ里遺跡” 行ってみたいです!

お付き合いいただきありがとうございました。

※参考:吉野ヶ里歴史公園公式サイト

関連記事:『出雲王国の範囲って?』

2026年1月追記します

高木彬光さん著:邪馬台国の秘密という小説を読みました

小説内の主人公が、魏志・倭人伝にある邪馬台国までの道程を鋭く考察しています

メチャメチャ面白かったです!

読んですぐに北九州に行きたくなりました!

早速行ってきましたが、記事はまた後日に。